これまでの仏語圏ICT施工と国際ビジネス経験を活かし、2018年より本格的にアフリカの再エネ&ICTインフラ事業であるTUMIQUI Projectをフランス語圏であるセネガルで推進しています。

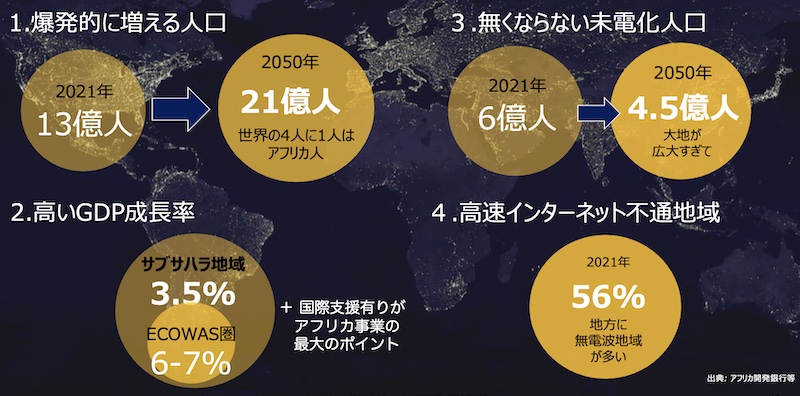

未だアフリカには約6億人もの電気にアクセス出来ない人たちがおり、日本と比べ国土80倍のアフリカでは系統電源が行き渡らず2050年になっても4.5億人が未電化のままであると試算されています。

また、高速に繋がるインターネット(4G/5G/固定回線)の普及率も平均56%と数字が出ていますが、人口の集中し高速通信の存在する都市部を90%とすると、地方では20%程度と非常に普及していない事がわかります。

また、新型コロナの影響で一時経済は停滞したものの、多くの国際支援や投資と平均年齢が20代の若いアフリカの力で経済発展が加速しており、高いGDP成長率が戻ってきております。特にフランス・欧州と関係の深いECOWAS圏では、6-7%と高い成長率が特徴です。この数字のほか50%を優に超えるとされる数字に出てこないインフォーマルセクター経済もあり、アフリカの発展はダカールや各国都市部の建築・開発ラッシュを見るに非常に納得する所があります。

また、新型コロナの影響で一時経済は停滞したものの、多くの国際支援や投資と平均年齢が20代の若いアフリカの力で経済発展が加速しており、高いGDP成長率が戻ってきております。特にフランス・欧州と関係の深いECOWAS圏では、6-7%と高い成長率が特徴です。この数字のほか50%を優に超えるとされる数字に出てこないインフォーマルセクター経済もあり、アフリカの発展はダカールや各国都市部の建築・開発ラッシュを見るに非常に納得する所があります。

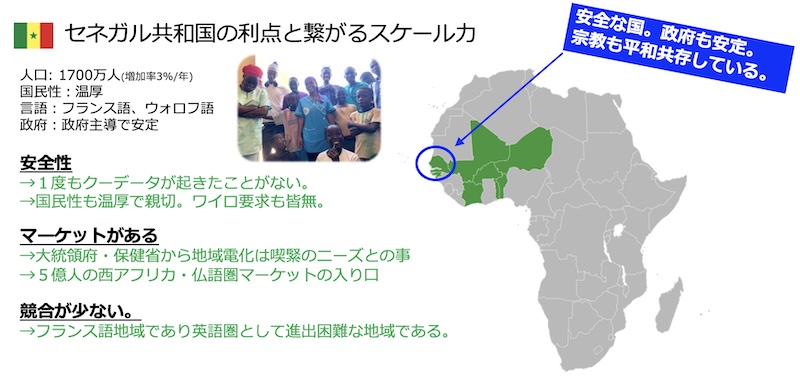

これまでのフランスでのICT施工地域と技術を活かすには、フランス語圏アフリカでこそ最適でした。

さらにはフランスを元宗主国とする地域の8ヵ国では同じ通貨を使う共通通貨圏であり、その通貨はユーロと固定レートであり、その無限交換をフランス国庫が保障している優遇政策のある地域でもあります。

また、西アフリカ15ヶ国が属するECOWAS協定地域もあり、自由な貿易も保証されています。

そして大きな特徴としてはフランス語圏である事と、おそらく欧州に守られた地域であるため、中国やインドの進出は東アフリカよりも低く、また英語圏ではないために、相対的に競争の少ないブルーオーシャン地域であると現地でも感じます。

アフリカ最西端のセネガル共和国。我々はこの国をアフリカの入り口と定め事業推進しています。

アフリカは実に多様な文化と国の情勢がありますが、セネガルを選ぶべき下記の三つがあると考えます。

まず、ビジネスを進めるには国や政治の安定性が何よりも大事だと考えます。

まず、ビジネスを進めるには国や政治の安定性が何よりも大事だと考えます。

それは、どれだけビジネスが回ろうが一度クーデターなど発生してしまっては撤退を余儀なくされてしまう。

また、政治の安定性は対政府事業を行うに信頼を厚くし協業を行うにこれも非常に大切な要素です。

我々はアフリカにどのように貢献できるか未来像を定めました。

その一つの表現としてTUMIQUI哲学ピラミッドを表し、ゴールとして「アフリカ諸国の持続的な発展」とする事でそこへの道に必要な過程を積み重ねる中、そこに必要なのは通信であり電気である。そこへ我々のTUMIQUI Projectが電気と通信を現地の状況に合わせて開発し、提供する事でそのゴールが達成できる。

と同時に我々の事業としてもサステイナブルな公益性の高いアフリカビジネスが安定していくという理論を打ち立てています。

この考え方は、アフリカの現状をみて、セネガル政府そして未電化村落の病院や住人の方々と会話をする中でその培われた考え方で、このピラミッドがあるからこそ、セネガルの保健省や教育省も我々と共に進んでくれると考えています。

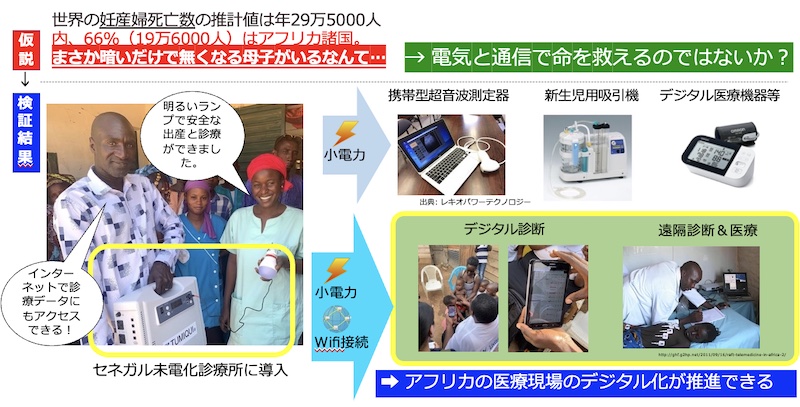

2019年にアフリカのウガンダとセネガルの病院を尋ねました。そこで聞いたのは陽の落ちた暗い診療所での衝撃の事実でした。

医師達は真っ暗な診療所で口に小さな懐中電灯を加え、出産に挑むが、その環境は最適とはいえず多くの母子が残念ながら命を落としているとのことでした。

そこへ電気を届けるだけで助かる命があると考え、パートナーと共同開発したTUMIQUI Smart KITをセネガルの病院に導入をセネガル保健省に提案。

その想いと有用性が理解され、2019年5月保健省事務次官とMOUを締結し、10箇所の未電化診療所へ導入。

省電力で明るランプが診療所を照らし、命を救う機材が動いた事で救えた命があった。さらにインターネットに繋がる事で、医師が二日かけて移動し更新していた診療データを、診療所にいながら更新できる事で、休院日を減らす事もできるようになった。

TUMIQUIプロモーションサイトを作成しましたので。青い空、かわいい村落の空撮もどうぞご覧ください。

TUMIQUI Project

また、導入した診療所の先生のインタビューも日本語字幕で収録されています。

この先生はたった一人で7千人の住人の診療を担当されています。

先生へのインタービュー

我々はフランスで20年ITインテグレーションサービスを展開し、その中で保守作業も行なってまいりました。

「機材を導入し壊れたらどうするのか」はアフリカでの最大の課題であり、我々もこの解決をどうしていくか追求した結果、現地生産体制を取る事で技術者を育て、育てた技術者によって修理が可能であると仮説を立て、昨年それが実現し実際に修理ができました。

今後資金調達を進め経済特区サンジャラ市に工場を建設し、セネガル国内・ECOWAS地域へと販売を進め、修理はこの工場で行う体制へと移行していきます。

未電化村落での電力問題は診療所のみならず、教育、医療、金融など多くのビジネスオポチュニティを生み出します。

保健・教育分野について、全国の各地の問題を解決するには民間事業だけでは限界があります。

政府目標として教育水準の向上や医療環境の充実を目指す中、4.のピラミッドが示すようにやはり電気と高速通信が大変重要になって来る事とから、我々は補完関係としてのセネガル政府ー日本の民間企業ー日本政府という中間の存在Entrepreneurとして認識しており、小さなスタートアップながら民間での外交を積極的に行い、日本企業としてセネガルひいてはアフリカへの具体的な貢献を進めています。

2021年2月関西電力との業務提携を発表しました。

https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2021/0222_1j.html

より大きな電力と通信環境を整備し、広い範囲での未電化地域に電気と通信を届ける実証事業に着手しました。

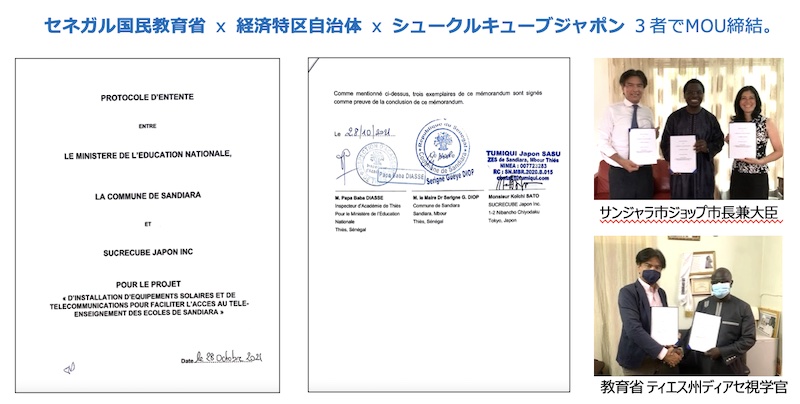

結果、未電化村落の学校に電気と高速通信を実現する事が可能となった。

この結果から、セネガルの未電化村落の学校への応用を検討できるようになった。

教育省と協議を重ね、未電化村落の学校の教育のDX化に強い関心を持つことになった。

サンジャラ市の未電化の学校に協力を仰ぎ、実践的な実証実験を日本そしてセネガル両国の官民連携で行うことになった。

2021年11月に開始し2022年3月に施工完了し、セネガル国民教育省とサンジャラ市に大きな評価をいただきました。

本実証試験のプレスリリースはこちら。

「シュークルキューブ、セネガル教育省とMOUを締結。

関西電力と連携しGreen ICTを利用した全国の遠隔教育実現に向け実証実験を開始 」

シュークルキューブジャポン社プレスリリース(PR TIMES)

TUMIQUIウェブサイト

関西電力 プレスリリース

2022年6月30日関西電力様より出資を受け、「TUMIQUI Smart Kit」の販売に加え事業者向けに貸出する事業を開始すると共に、教育省と連携し実証し製品化レベルまで作ったシステムを「TUMIQUI Power Digital Solutions」としてソリューション販売しセネガルの教育への導入とさらなる安定した運用を体制を構築していきます。

また、「TUMIQUI Power Digital Solutions」は教育面のみならず、安定した電力と高速通信を必要とする保健分野での診療所、農業。商業施設への展開をおこなっていく計画です。

参考URL:www.tumiqui.com

さらに、別ページで掲載していますが、アフリカでの多業種での事業創生についてもプロジェクトを開始しています。ご興味がありましたらアクセスください。

アフリカビジネス連携について

追っての活動はまたニュースリリースでお知らせをしてまいります。